II. Весны земли.

1 - 2

|

Я вдыхаю девственную чистоту вселенной. Меня мучит острое ощущение оттенков. Мне кажется, я впитал в себя все оттенки бесконечности ...Я и мое полотно - мы одно целое. Мы вместе представляем радужный хаос. Я прихожу на мотив и теряюсь в нем. Смутно размышляю. Солнце мягко пронизывает меня, словно далекий друг, который подогревает мою разнеженность, оплодотворяет ее. Мы даем всходы.

Сезанн. |

С некоторого времени в Эксе на авеню Виктор Гюго, 2 помещается недавно созданное общество художников "Друзья искусства", почетным председателем которого избран Вильевьей.

В связи с шумихой вокруг выставки картин Сезанна в Париже члены общества задумываются, уж не привлечь ли им этого "негодного, обесславленного художника, но как-никак жителя Экса"1. В конце концов решено обратиться к Сезанну, как, впрочем, и ко многим другим, в частности к Ампереру, с просьбой принять участие в предстоящей выставке группы. К Сезанну направляют двух посланцев. Художник удивлен и в то же время польщен. Он любезно принимает гостей, он счастлив, что земляки не обошли его вниманием, и, исполненный радости, предлагает каждому гостю по картине "на память". Один из гостей, человек благовоспитанный, не решается отказаться и берет картину, другой не принимает подарка - вежливость тоже имеет свои границы. "Моя жена, - объясняет он, - не любит современной живописи".

Два полотна, приготовленные Сезанном для выставки - "Хлебное поле" и "Сент-Виктуар"2, сильно смущают "Друзей искусства". Где поместить эти уродливые вещи, чтобы они не привлекали внимания? Решено повесить их над входной дверью. Но. к сожалению, это неприметное место не избавляет картины от колких шуточек и насмешек. Неужели подобное нравится в Париже? Непостижимо! Местный критик, щеголяющий рифмованными обозрениями, "острит" в пошленьком четверостишии:

Сквозь ветви пинии виднеется вдали

Гора Сент-Виктуар с вершиной величавой,

И если б гору в ней мы угадать могли,

Один такой этюд венчал бы мэтра славой. |

Несмотря на унижения, которым "Друзья искусства" подвергают Сезанна, он все-таки присутствует на заключительном банкете. Среди собравшихся Сезанн чувствует себя не в своей тарелке. "Господа, наша эпоха - это эпоха Кабанеля и Бугро", - торжественно провозглашает один из ораторов. И тут Сезанн, больше не владея собой, кричит в наступившей напряженной тишине: "Ваш Бугро - последний из дураков!" Этот Сезанн определенно спятил! Кто знает, уж не хотят ли парижане, расточая ему похвалы, таким манером поиздеваться над провансальцами?

Сезанна подобные высказывания огорчают много больше, чем радуют отголоски успеха, доходящие до него с выставки у Воллара. Нума Кост - он довольно часто встречается с художником - поражен его угрюмым видом. Сезанн "подавлен, одолеваем мрачными мыслями"3. В парижских мастерских только и разговоров, что о нем: его работы продаются (на Воллара Сезанн может положиться, цены на его картины будут расти), его успех бесспорен, несмотря на кое-какие враждебные выпады, но своего успеха, породившего ему немало завистников, сам Сезанн не видит. Успех этот словно его не касается; по правде говоря, он в него не верит. Не верит похвалам, расточаемым по его адресу, и склонен предполагать, что против него замышляют что-то дурное. Зато наиболее злые, наиболее язвительные нападки глубоко задевают Сезанна, растравляя старые раны.

В один из воскресных дней весной 1896 года Сезанн вместе с друзьями - Нума Костом, Солари, старым другом по школе Сен-Жозеф, и владельцем булочной на проспекте Мирабо4 Анри Гаске, к тому времени ушедшим на покой, отправляется в кафе "Ориенталь". День клонится к концу, город постепенно окутывает пепельная дымка. Сидя за столиком на террасе, Сезанн, скрестив руки, наблюдает за воскресной толпой, гуляющей вверх-вниз по проспекту.

Художник только что навестил Марию, вернувшуюся с вечерней мессы, провел с сестрой немного времени. В честь праздничного дня, в честь сестры и друзей Сезанн приоделся: его пиджак не испачкан краской, черный галстук тщательно завязан. Он смотрит на людей. Они приходят и уходят.

О чем он думает? Вдруг из толпы вышел какой-то молодой человек, направился к их столику и, близко подойдя к художнику, робко забормотал о том, как восхитили его два полотна, выставленные в обществе "Друзья искусства". Это было слишком неожиданно. Сезанн покраснел, начал заикаться, затем вскочил и, метнув на юношу грозный взгляд, так стукнул кулаком по столу, что покатились стаканы и бутылки.

- Уж не смеетесь ли вы надо мной, милейший, а? - закричал Сезанн и обессиленный упал на стул. Слезы заволокли его глаза. Он узнал сына булочника, Иоахима.

- Анри, старина Анри, умоляю тебя, не шути, скажи мне, твой сын действительно любит мою живопись? - прошептал Сезанн.

- Он заболел бы от огорчения, если б не увидел твоих работ, - откликнулся старый булочник.

И тут Сезанн голосом, прерывающимся от волнения, сказал Иоахиму:

- Присаживайтесь вот сюда! Вы еще молоды. Вы такое не переживали. Я больше не могу писать. Я бросил все... Поймите, я несчастен! Не надо меня укорять. Могу ли я поверить, что вам понравилась моя живопись всего лишь по двум полотнам, которые вы видели, между тем как все те... кто меня копирует, ничего в ней не смыслят. Ах, какую боль причинили мне эти люди!.. Ваше внимание, вероятно, привлекла Сент-Виктуар. Это полотно вам понравилось... Завтра оно будет у вас. И я его подпишу!..

С булочником Гаске произошла та же история, которая в свое время доставила столько горя Луи-Огюсту: старый Гаске дал жизнь подлинному поэту. Иоахим, единственный сын булочника, образованный, литературно одаренный юноша, чьи первые работы восхищают его преподавателей5 и соучеников, горячо, более того, страстно увлекается поэзией. Сдав экзамен на степень бакалавра, Иоахим Гаске начал выпускать журнал, размножая его на гектографе с помощью подмастерья булочника. Как в свое время Золя, Сезанн и Байль, Гаске и его друзья - Жозеф и Шарль Морра, Ксавье де Магаллон, Эманюэль Синьоре, Поль Сушон, Жан Руайер, Жозе д'Арбо - клянутся в любви и верности красоте и поэзии. "Голубоглазый студент", как прозвали Иоахима Гаске, походит на молодого бога. Ему 23 года6. В нынешнем году в январе он женился на самой красивой девушке Прованса, музе новопровансальских поэтов, Марии Жирар.

Гаске - лирик, он воспевает великолепие вселенной, прославляет жизнь. Полотна Сезанна с первого взгляда покорили его. Целую неделю, захлебываясь от восторга, поэт только о них и говорит, заражая своим восхищением молодую жену. А в этот вечер он поверяет свой восторг самому Сезанну. "Мэтр..." - "Замолчите, молодой человек! Замолчите! Я старый трухлявый пень, и, слушая вас, мне хочется плакать".

Целую неделю Сезанн ежедневно видится с Иоахимом Гаске, они совершают долгие прогулки по окрестностям Экса. Благодаря общению с молодым поэтом, неподдельной искренности его восхищения, его неисчерпаемому жизнелюбию, переходящему в пылкое поклонение природе, Сезанн сам словно перерождается. Он говорит так, как никогда еще не говорил. Он воодушевляется! Объясняет юноше, что хотелось бы ему осуществить в живописи, с восхищением указывая рукой на простирающийся перед ним край, изображение которого он желал бы оставить людям. "Великие классические страны, - говорит Сезанн, - наш Прованс, Греция, Италия, какими я их себе представляю, это страны, где свет одухотворен, где пейзаж напоминает живую, отмеченную острым умом улыбку... Взгляните на Сент-Виктуар. Какой взлет, какая властная жажда солнца и какая печаль, особенно вечером, когда вся тяжеловесность как бы опадает!.. Эти гигантские глыбы образовались из огня. В них до сих пор бушует огонь. Днем кажется, будто трепещущая тень в страхе отступает перед этой громадой. Там, на самой вершине, есть пещера Платона; заметьте, когда плывут большие облака, тень от них дрожит на скалах, она кажется опаленной, и ее поглощает огненный зев горы. Я долго не умел, не знал, как писать Сент-Виктуар, потому что мне, как и всем другим, кто не всматривался пристально, тень казалась вогнутой, в то время как, поглядите, она выпуклая и скользит вниз от центра. Вместо того чтобы уплотниться, она улетучивается, превращается в пар. Синеватая, она сливается с дыханием воздуха, а направо, на Пилон дю Руа, вы увидите нечто совершенно противоположное, там свет качается, влажный и переливчатый. Это море. Вот что следует передать".

Сезанн возрождается к жизни в то самое время, когда зацветают миндальные деревья. Художник - воплощение взволнованности и обостренной восприимчивости. Любой пустяк его умиляет. Он внимательно следит за плывущим над горой облаком. Иногда нагибается, берет горсть земли и с любовью разминает ее. "Впервые я так вижу весну!" - восклицает он. Сезанн хочет написать портрет Гаске, его жены, его отца. Он счастлив, нервно возбужден, он разговорчив и откровенен. Однажды вечером, возвращаясь с длительной прогулки, Сезанн позволил себе сказать поэту то, о чем не только никогда не говорил, но даже думать не смел. "В наше время есть лишь один художник - это я!"

Какое признание! "Но тут же, сжав кулаки, Сезанн умолк, съежился, словно на него свалилась нежданная беда"7. И торопливо покинул Гаске. С того дня, запершись в Жа де Буффане, художник отказывается принять поэта. 15 апреля Гаске, который в тщетном ожидании простаивал у ограды Жа многие дни, нашел среди своей почты записку от Сезанна!

"Дорогой мосье, завтра я уезжаю в Париж. Примите выражения моих лучших чувств и искренние приветствия".

Недели через две Гаске, к своему удивлению, заметил на проспекте Мирабо Сезанна, возвращающегося после работы. Гаске бросился было ему навстречу, но остановился, удивленный его видом. Художник шел подавленный, погруженный в свои мысли, словно чем-то убитый. Гаске так огорчен и взволнован, что ограничивается поклоном. Сезанн проходит мимо, как бы не видя его. На другой день Гаске получает от него письмо:

"Дорогой мосье Гаске!

Я встретил Вас вчера вечером в конце проспекта. Вас сопровождала госпожа Гаске. Быть может, я ошибаюсь, но мне показалось, что Вы на меня очень сердитесь.

Если бы Вы могли заглянуть поглубже, увидеть, что у человека на душе, Вы бы не сердились. Разве Вы не понимаете, до какого тяжелого состояния я дошел? Я больше не властен над собой, я человек, который не существует. И Вы своей философией хотите меня доконать. Но я проклинаю всех иксов... и тех незадачливых глупцов, которые за 50 франков, уплаченных им за статью, привлекли ко мне внимание. Я всегда трудился, чтобы заработать на жизнь, но при этом считал, что можно заниматься настоящей живописью, не привлекая внимания к личной жизни художника. Безусловно, любой художник стремится духовно возвыситься, но его личность пусть остается в тени. Радость должна заключаться в творчестве. Если бы мне было дано выразить себя, я жил бы в своем углу среди нескольких друзей по мастерской, с которыми мы иногда ходили бы опрокинуть стаканчик. У меня еще остался добрый друг от тех времен. Он, правда, ничего в жизни не добился, хотя был чертовски одарен и превосходил талантом всех развратников, увешанных медалями и орденами. И Вы хотите, чтобы в моем возрасте я еще во что-то верил? Прежде всего я уже покойник. Вы молоды. Вы стремитесь преуспеть, я это понимаю. Мне же в моем положении остается только смириться, и, если бы я так безгранично не любил природу своего края, меня здесь не было бы.

Но я Вам уже достаточно надоел и, после того как объяснил свое положение, хочу надеяться, что Вы больше не будете относиться ко мне так, будто я покушался на Вашу безопасность.

Помня о моем преклонном возрасте, примите, дорогой мосье, мои лучшие пожелания и чувства".

Потрясенный этим письмом, Гаске кинулся в Жа. Сезанн протянул ему руки: "Не будем говорить об этом, я старый дурак. Садитесь вот сюда. Я напишу Ваш портрет".

* * *

После долгих лет работы Сезанн действительно исчерпал все возможности, которые мог ему дать Жа де Буффан и его окрестности. Теперь художника все больше и больше манят к себе холмы Толоне. Не довольствуясь комнатой в Черном замке, Сезанн снял небольшой деревянный домик рядом с карьером Бибемю. Куда бы ни направился Сезанн, он может теперь укрыть от непогоды рабочие принадлежности, передохнуть немного, съесть горбушку хлеба с куском сыра - художник редко возвращается в Жа к обеду, - почитать Лукреция или Вергилия.

Старый, еще сохранившийся сосновый бор покрывает весь холм. Могучие деревья, огромные разрозненные глыбы карьера предлагают воображению Сезанна великолепные мотивы, созвучные настроению художника, в жизни которого наступила осенняя пора. Сезанну, правда, всего лишь 57 лет, но он чувствует приближение заката, думает о близкой смерти. Он знает, что связан с этой землей, что недалек тот день, когда она примет его прах. О, эта земля! Он любит ее так, как еще никогда не любил. Он плоть от ее плоти. Через нее он проник в самую глубь вещей. Было время, когда в своей живописи он стремился к прямизне линии, был влюблен в горизонтали, в пирамиды, в разные геометрические фигуры, мир представлялся ему упорядоченным, размеренным, был сама мудрость и воля. Теперь мир для него полнокровная жизнь, вечно бьющая из недр земли, которую художник стремится выразить своей неистовой кистью, выражая при этом самого себя. Всем своим существом он связан с этим необъятным миром. Он уловил в нем ту динамичность, то вечное движение, которое непрерывно побуждает к жизни оплодотворяющие силы. На его полотне в обрамлении листвы и скал возникают карьер Бибемю и сосны Черного замка как некое откровение. Сезанн вносит в окружающую действительность беспокойство своей мятущейся души, придает пейзажу почти трагическую страстность. Ритм его картин становится все более стремительным; краски достигают невероятной яркости и силы. Отныне полотна Сезанна - патетическая песнь.

Однажды, работая на пленере, Сезанн узнал, что в Экс приехал Золя и остановился у Нума Коста. Золя! Сколько раз они вместе созерцали ландшафты Толоне. Золя, его друг! Сезанн забыл обо всем. Забыл о "Творчестве". Забыл об ироническом отношении к нему в Медане. Забыл презрение романиста, его непонимание, оскорбительную жалость и многое другое, "и то, как эта нахальная служанка сердито косилась на меня, пока я вытирал ноги о соломенную подстилку, прежде чем войти в гостиную". Золя, конечно, не решается прийти к нему. Неважно! Он, Сезанн, пойдет к Золя и по-братски протянет ему руку. Наспех собрав вещи, Сезанн поспешил в Экс. Но кто-то по дороге остановил его: "Куда так решительно шагает художник? А-а? К Золя? А знает ли господин Сезанн, что сказал вчера Золя, когда его спросили, навестит ли он по старой дружбе художника?" Правда ли это или досужая выдумка, сфабрикованная по чьей-то злобе, но Золя якобы ответил: "Зачем мне видеться с этим неудачником?"

Похолодев от этих слов, Сезанн немедля повернул назад в Толоне.

Если краски на его полотне так радостны, то это потому, что их порождает боль. Говоря однажды с Гаске об одной из картин Тинторетто, Сезанн сказал своему собеседнику: "Знаете, чтобы передать этот радостный, ликующий розовый, надо было много выстрадать... Поверьте мне"8.

1 Марсель Прованс, Проспект Мирабо.

2 Речь идет о "Сент-Виктуар с большой сосной" из коллекции института Курто в Лондоне.

3 Письмо Нума Коста к Золя, апрель 1896 года.

4 Это имя выдающегося трибуна Франции было присвоено проспекту в 1876 году.

5 Один из них был Луи Бертран. Сезанн учился с ним в предпоследнем классе коллежа.

6 Иоахим Гаске родился в Эксе 31 марта 1873 года.

7 Все цитаты этого отрывка, разумеется, принадлежат Иоахиму Гаске.

8 Приблизительно в это же время Золя опубликовал новую и последнюю статью о живописи. Посетив салоны этого года, он с удивлением отмечает в "Фигаро" 2 мая 1896 года, что в данное время господствуют светлые тона импрессионистов. Золя с грустью думает о кампании, которую вел тридцать лет назад, выступая в "Эвенман" в защиту этой живописи: "Я очнулся, и меня охватила дрожь Неужели за это я сражался? За эту живопись светлых тонов, за эти пятна и оттенки, за это разложение света? Господи, не спятил ли я? Ведь это уродливо, это вызывает во мне чувство ужаса! О суетность споров, бесполезность формулировок и школ! И я покинул два Салона этого года, с тоскою спрашивая себя: неужели моя прежняя точка зрения была неверна? Нет, я выполнил свой долг. Я участвовал в достойной битве. Мне было в ту пору 26 лет, и я шагал в ногу с молодыми и дерзающими. То, что я защищал тогда, я буду защищать и впредь, ибо то был лозунг времени, знамя, которое следовало водрузить на территории врага. Мы были правы, но только потому, что нас переполняли вера и энтузиазм. И хотя мы мало сделали во имя истины, она, эта истина, сегодня достигнута. Если проторенная дорога стала повседневной, то только благодаря тому, что мы эту дорогу расширили, чтобы по ней могло зашагать искусство сегодняшнего дня".

Любопытное высказывание, не без двусмысленности, в котором Золя одновременно и радуется и сетует. Мимоходом он поговорил о Сезанне, об этом "большом, не имевшем успеха художнике... гениальные стороны которого только сейчас отмечены". По меткому выражению Жеффруа, статья Золя представляла собой "нечто вроде победных фанфар, звучащих как похоронный марш".

1 - 2

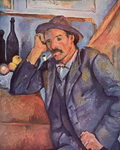

Поль Сезанн. Портрет. Мальчик в красной жилетке. |  Портрет сына. |  Поль Сезанн. Портрет. Мужчина с трубкой. |